Blog

スタッフブログ

2025年9月19日 / 土地

東広島の「もしも」に備える。ハザードマップ活用術

近年の多発する災害を背景に、東広島市にお住まいの皆さまも「もしも」の事態への備えに、関心を寄せられていることと思います。

この地域では、2018年7月の西日本豪雨をはじめ、過去にも幾度となく豪雨災害が発生し、家屋の損壊や浸水、そして大切な命が失われるといった痛ましい被害を経験してきました。

これらの出来事は、私たちに多くの教訓を残しています。

しかし、「災害がいつ、どこで起こるか分からない」という漠然とした不安を抱えたままでは、いざという時に適切な行動を取ることは困難です。

そこで、自治体が作成・公開するハザードマップが重要な役割を果たします。

ハザードマップは、単なる地図ではなく、私たちが暮らす地域の災害リスクを可視化し、命を守るための重要な資料です。

この記事では、東広島市が提供するハザードマップを読み解き、いざという時に適切な行動を取るための知識と具体的な活用方法をご紹介します。

これを機に、ご自身とご家族の安全を守るための備えを始めてみませんか。

目次

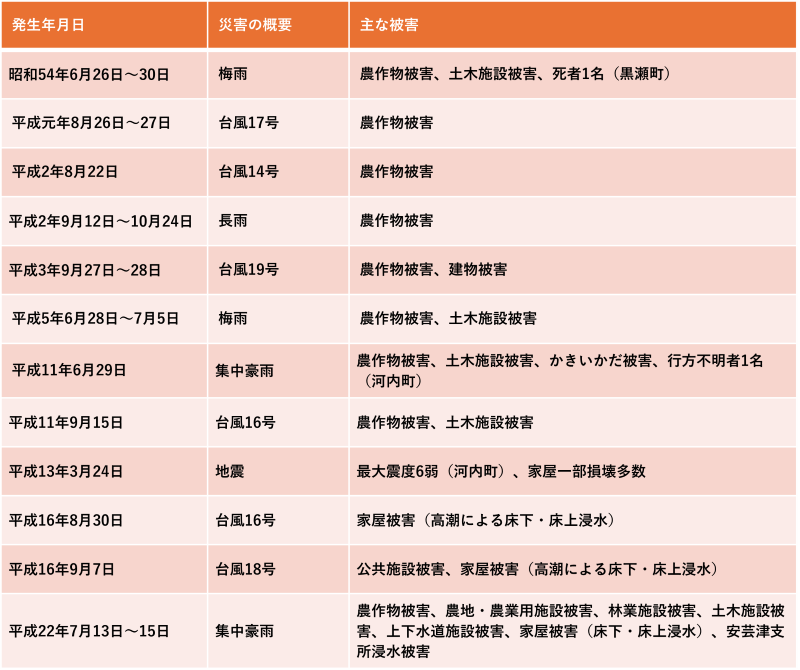

1.東広島市で過去発生した豪雨災害

東広島市は、これまでにも度々豪雨災害に見舞われてきました。

特に記憶に新しいのは平成30年7月豪雨です。

この時、梅雨前線が西日本に停滞し、多量の水蒸気が流れ込んだことで、観測史上例のない記録的な大雨となりました。

市内の三津雨量観測局では、累計で521mmという驚異的な雨量を観測し、広範囲に甚大な被害をもたらしました。

もちろん、この豪雨だけが東広島市を襲ったわけではありません。

このように、東広島市では過去にも豪雨や台風、さらには地震による被害も発生しています。

これらの事実は、「災害は他人事ではない」ということを改めて私たちに突きつけます。

備えを怠れば、いつ、どこで被害に遭うかわかりません。

2.東広島市が作成するハザードマップはふたつ

東広島市が作成・公開しているハザードマップには、大きく分けて2種類あります。

それは、「東広島市ハザードマップ」と「中小河川ハザードマップ」です。

どちらのハザードマップも、災害リスクを把握するために非常に重要なツールですが、それぞれ対象とする災害の種類や範囲が異なります。

東広島市ハザードマップ

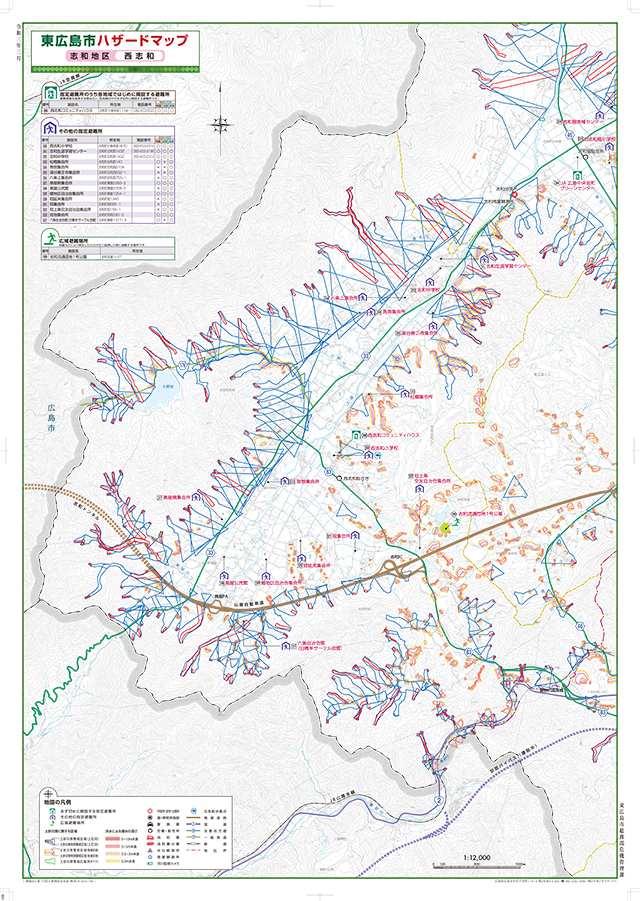

■出典:東広島市(地域別)ハザードマップ

市は、県が行った土砂災害や洪水浸水想定区域の見直しを受け、令和3年3月に「東広島市ハザードマップ」を改訂しました。

以前のハザードマップは「自宅が危険区域か判別しにくい」という声が多かったため、今回は地図の表示を大きくし、旧市と新市で分冊にするなどの工夫が施されています。

このマップは、洪水、土砂災害、津波、高潮など複数の災害リスクを網羅しています。

また、GIS(地図データ)を活用して危険区域内の全世帯(全体の17%)を抽出し、早期避難を呼びかける通知文を送付するなど、市民の防災意識向上にも努めています。

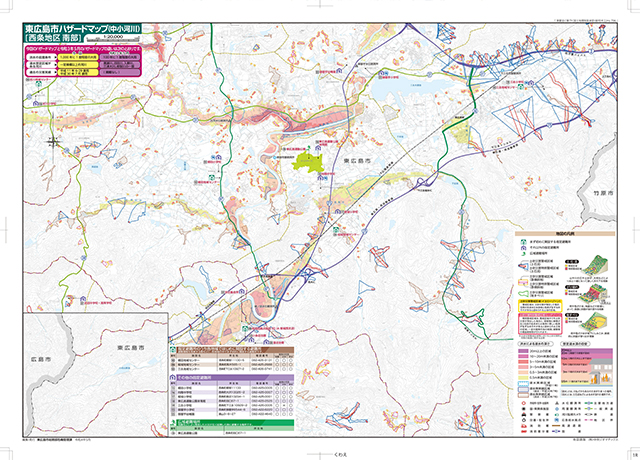

中小河川ハザードマップ

■出典:東広島市 中小河川ハザードマップ

東広島市には多くの小さな河川が流れており、大雨時にはこれらの河川が増水し、氾濫する危険があります。

「中小河川ハザードマップ」は、これらの河川に特化したハザードマップです。

令和4年5月に更新されており、多言語版も用意されています。

このマップには、想定し得る最大規模の降雨(概ね1000年に1回程度)を想定した洪水浸水区域や、土砂災害警戒区域などが詳細に記載されています。

市内の主要な河川(黒瀬川、沼田川、椋梨川、入野川、三津大川)に加え、63の中小河川の浸水想定が表示されており、よりきめ細かく、局地的な浸水リスクを把握することができます。

3.ハザードマップでわかること

ハザードマップは、単に危険な場所を色分けしているだけではありません。

記載されている情報を読み解くことで、災害発生時にどのような危険が迫るか、具体的にイメージすることができます。

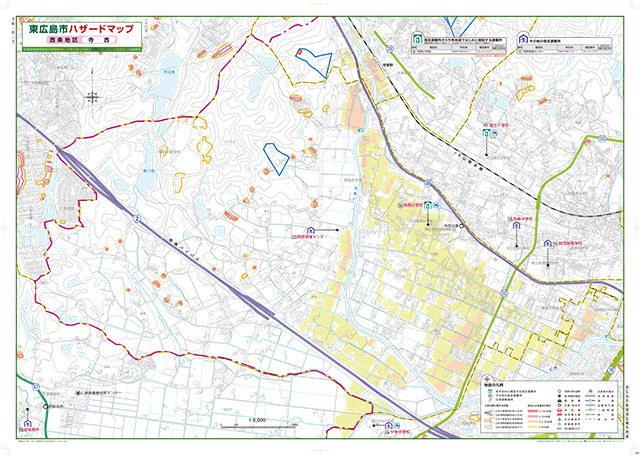

洪水

■出典:東広島市(地域別)ハザードマップ

ハザードマップでは、洪水浸水想定区域と浸水の深さを知ることができます。

例えば、自宅が「浸水深50cm〜1m未満」のエリアにある場合、床上浸水の危険があることを示唆しています。

これは、もし大雨が降って河川が氾濫した場合、その場所にどれくらいの水がたまるかを予測したものです。

自宅の周辺でどのくらいの深さまで水がたまる可能性があるかを知ることで、早めの避難や家財道具の移動といった対策を講じることができます。

土砂災害

■出典:東広島市(地域別)ハザードマップ

土砂災害は、豪雨によって引き起こされるがけ崩れ、土石流、地すべりの3つに分類されます。

ハザードマップには、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が示されています。

イエローゾーンとは、がけ崩れや土石流が発生する可能性があり、住民に被害が出る恐れがある区域のことです。

一方でレッドゾーンはがけ崩れなどが特に危険で、建物が破壊されるおそれが高い区域を指しています。

これらの区域に住んでいる場合、大雨時には特に注意が必要です。

わずかな前兆でも、早めの避難を心がけましょう。

津波

東広島市は瀬戸内海に面しているため、大規模な地震が発生した場合、津波の被害も想定されます。

ハザードマップには、津波の浸水が想定されるエリアやその深さが示されています。

津波は、河川を遡上して内陸部にも被害を及ぼすことがあります。

海から離れているからといって安心せず、ハザードマップで津波のリスクも確認しておくことが重要です。

道路防災情報

ハザードマップには、災害発生時に通行止めになる可能性のある道路や、緊急車両の通行が想定される道路などの情報も記載されています。

これは、安全な避難経路を確保するために非常に役立ちます。

4.ハザードマップの活用方法

ハザードマップは、ただ見るだけでは意味がありません。

実際に自分の命を守るために、以下の3つのポイントをチェックし、活用しましょう。

自宅とその周辺に危険な場所がないかをチェック

ハザードマップを手に入れたら、まずはお住まいの地域、職場、学校などの場所に印をつけてみましょう。

その場所が、浸水や土砂災害などの危険区域に該当していないかを確認します。

もし危険区域内にある場合は、どのような災害で、どのような被害が想定されるのかを具体的に把握することが重要です。

この情報は、早めの避難行動や、自宅での備え(家具の高所移動など)を考える上で非常に役立ちます。

また、これから新しく住まいを探す場合も、事前にハザードマップでリスクを確認することで、災害に強い土地や物件を選ぶことができます。

近くの避難場所をチェック

災害が発生した際、慌てずに済むよう、事前に避難場所を確認しておきましょう。

ハザードマップには、指定された避難場所や広域避難場所が記載されています。

自宅から最も近い避難場所はどこか、そしてその避難所がどの災害(洪水、土砂災害など)に対応しているかを確認することが大切です。

家族全員で共有し、もしもの時に迷わないように準備しておきましょう。

自宅から避難場所へのルートをチェック

避難場所を確認したら、次にそこまでの安全な避難経路をチェックします。

普段歩き慣れた道でも、災害時には通行できない可能性があります。

例えば、浸水の恐れがある場所では、避難経路が冠水してしまうかもしれません。

また、土砂災害の危険がある道路は避ける必要があります。

複数の避難ルートを確認し、どの道がより安全かを検討しておきましょう。

車だけでなく、徒歩での避難ルートも事前に確認しておくことが重要です。

5.まとめ

東広島市に住む私たちにとって、災害は決して他人事ではありません。

しかし、漠然とした不安を抱えるのではなく、ハザードマップというツールを正しく活用することで、災害リスクを具体的に把握し、適切な備えをすることができます。

この記事でご紹介したハザードマップの活用術を参考に、ぜひご自身の命と大切な家族の命を守るための行動を始めてみてください。

早めの備えが、いざという時の冷静な判断と行動につながります。

<<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>>

会社名:田中建設株式会社

部署名:経営企画部

執筆者名:大勢待 昌也

執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー

執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi

最近の投稿