Blog

スタッフブログ

2025年10月29日 / 土地

【保存版】下関の地震と防災|菊川断層・南海トラフ地震への備え方まとめ

下関市を含む山口県は全国的に地震が少ない県として知られています。

しかし、今後、菊川断層帯や南海トラフ巨大地震が発生する可能性があります。

過去には下関市で震度4を記録した地震も発生しており、地震の特徴を理解し、防災グッズを備えておくことが大切です。

今回は、下関市の過去の地震被害や今後想定される巨大地震の特徴を解説します。

防災に向けた具体的な備え方も紹介しますので、できることから準備を始めましょう。

目次

3.下関市で今後発生するかもしれない巨大地震 ②南海トラフ巨大地震

1.下関市の過去の地震被害

山口県でも過去に大きな地震があり、1997年6月25日に発生した山口県北部地震を経験された方もいるでしょう。

山口県北部を震源とするマグニチュード6.6の地震が発生し、下関市でも震度4を記録しました。

死者はなく軽症者2名と人命被害はありませんでしたが、3棟の家屋が全半壊し、道路に40メートルに及ぶ亀裂が生じるなどの被害が発生しました。

地震の発生率が低いとされる山口県でも他の都道府県と同様に活断層が存在し、地震が発生することもあります。

他県に比べ地震が少ない下関市

気象庁地震データベースによると、過去約90年間の地震発生状況では、山口県は地震回数928回と全国3位の少なさにあり、その中でも下関市では震度5弱以上の揺れは観測されたことがありません。

地震対策をしなくてよい訳ではなく、次に説明する「菊川断層帯」や「南海トラフ巨大地震」が発生するかもしれないため、非常持ち出し品の準備や避難場所を確認しておきましょう。

2.下関市で今後発生するかもしれない巨大地震 ①菊川断層帯

次に、今後下関市で発生する巨大地震のひとつ「菊川断層帯」の特徴や想定被害について解説します。

菊川断層とは

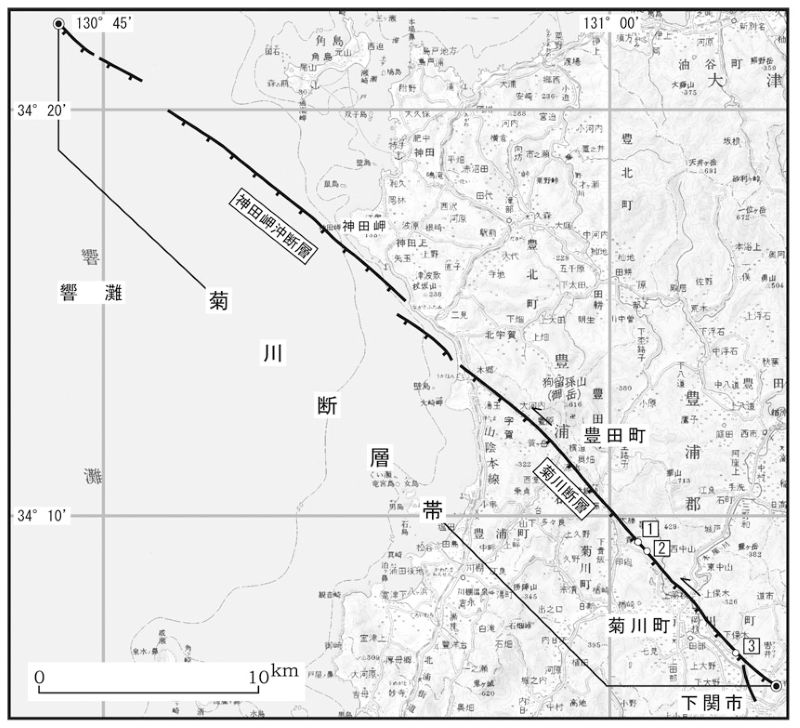

■出典:地震調査研究推進本部 都道府県ごとの地震活動 菊川断層帯

菊川断層帯は、山口県西部から響灘にかけて分布する活断層帯です。

山口県西部の下関市から豊浦郡菊川町(現・下関市)を横断し、沖合の響灘にかけて分布しています。

長さは約44km以上、北西から南東方向に延びており、左横ずれを主体として、北東側隆起の逆断層成分を伴う断層です。

想定される被害

震源規模は、マグニチュード7程度の地震が発生すると予測されています。

地震による県内の最大震度は、下関市で震度7が想定され、揺れによる建物全壊が発生する震度6弱以上のエリアは、下関市、山陽小野田市、美祢市、宇部市、長門市の5市に見られ、面積率は県全体の10.8%を占めています。

下関市では地域防災計画を策定し、予防対策や耐震化対策、地震発生後の迅速な救援対応によって、市民の安心と安全を守る取り組みが進められています。

3.下関市で今後発生するかもしれない巨大地震 ②南海トラフ巨大地震

この章では、「南海トラフ巨大地震」の特徴や想定被害について解説します。

津波の被害も想定されているため、災害の影響を理解しましょう。

南海トラフ巨大地震とは

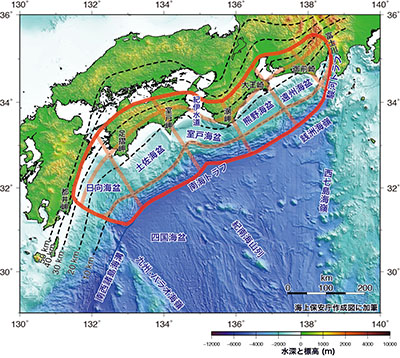

■出典:地震調査研究推進本部 都道府県ごとの活動 南海トラフで発生する地震

南海トラフ巨大地震は、駿河湾から日向灘沖まで東西に延びる「南海トラフ」と呼ばれる海溝によって発生する大きな地震です。

フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで、プレートの境界にひずみがたまり、限界に達すると大きな地震が発生します。

地震発生確率は、60~90%以上と高く、今後30年以内に発生する可能性が高いと考えられています。

南海トラフ沿いの地震は、約100~150年ごとに大きな地震が繰り返されています。

直近では1944年の昭和東南海地震(M7.9)と1946年の昭和南海地震(M8)が発生してから約80年が経過しています。

想定される被害

南海トラフ巨大地震が発生すると、静岡県から宮崎県にかけての一部で震度7を観測する可能性があります。

隣接する周辺の広い地域でも震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。

停電や上下水道、インターネットや電話などの通信設備の被害も広域で発生するでしょう。

津波は起こるか

関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波が想定されています。

下関市の被害想定は、最大震度5弱が予測され、津波の高さは2.4~3.8mが予想されています。

立っていられない揺れのため、机やテーブルの下に隠れて、身の安全を確保しましょう。

強い揺れがおさまったら、警報を待たずにすぐに避難してください。

避難の際には、ガラスや瓦などの落下物に注意して、落ち着いて行動するように心掛けましょう。

4.地震に備えてやるべきこと

ここまで、下関市の過去の地震被害や、今後発生する巨大地震について紹介しました。

最後に、地震に備えて準備できることを紹介します。

ハザードマップで被害を確認

まずは、ハザードマップを活用して、自宅や学校、会社周辺の災害リスクを確認しましょう。

日本は自然災害の発生が多い国と言われており、近年もさまざまな自然災害が発生しています。

ハザードマップは、被害の軽減を目的として、災害時に想定される被害範囲や影響が色によって区分けされています。

色がない(白色)部分は災害リスクが少ないエリア、色のついている部分は災害リスクが想定されるエリアです。

色に応じて災害リスクも変わるため、各ハザードマップに記載のある色の区分を確認し、災害の危険度を把握してください。

ただし、ハザードマップはすべての地域を網羅していません。

色が塗られていないから安全と考えず、確認したいエリアは役所で過去に起きた災害や浸水履歴も確認しておくと良いでしょう。

土地の購入を検討している方は、災害リスクや周辺地域の地形を確認して、土地を購入するか判断することをおすすめします。

また、土地周辺でよく利用しそうな場所など比較的滞在時間が多い場所の災害リスクも確認しましょう。

スーパーやショッピングモールなど、定期的に通いそうな周辺環境もチェックしておくと安心です。

▼ハザードマップを入手したい方は、こちらのサイトをご覧ください。

避難経路の確認と防災グッズの準備

地震だけではなく、土砂災害や洪水など災害の種類によって避難場所が変わります。

どこに避難すればいいか、災害の種類ごとに避難先を確認しておくと良いでしょう。

さらに、通行規制が発生しやすい道路も確認すると、万が一の際に落ち着いて行動できます。

周辺に通行規制されやすい道があれば、帰宅や避難の際に不便になりかねません。

特に、よく使用する道で通行規制が発生しやすい場所があるか確認しましょう。

通行規制が発生しやすい場所は、道路冠水が起きる可能性が高いため、周囲より標高の低い土地やアンダーパスがあった場合は注意が必要です。

防災マップやハザードマップは、自治体や国土交通省のホームページから入手できますので、居住地によって発生する災害をイメージし、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。

また、自宅が被災した際には、安全な場所で避難生活を送ることになります。

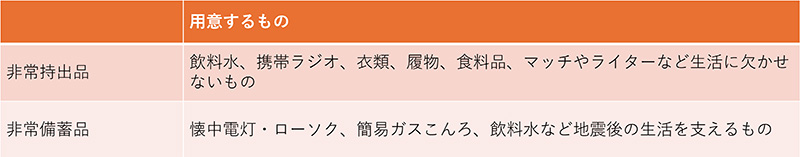

非常時に持ち出すべきものをリュックサックに詰めておき、いつでも持ち出せるように準備しておきましょう。 非常用品は4つの点に気を付けましょう。

・非常用品は、置く場所を決めて準備する

・冬の寒い季節を考慮した衣類などを備えておく

・車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるものの活用を考えておく

・スマートフォンの予備バッテリー(PSEマーク付)など、必要な電源を確保しておく

非常用品として以下のものを用意しておくと安心です。

防災専用の特別なものを用意するのではなく、日常生活で利用している食品等を備えましょう。

家を建てる際は耐震性能に考慮することもポイント

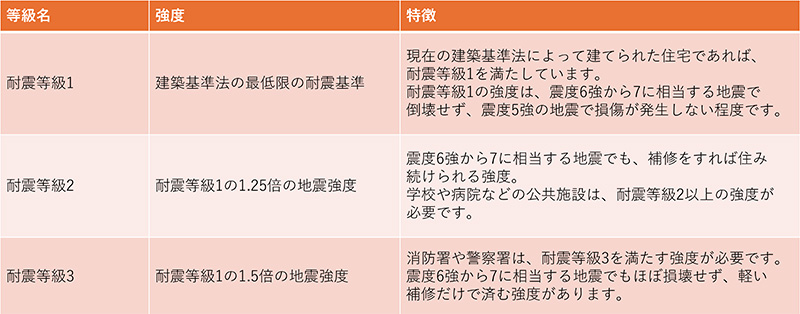

現在の新築住宅は建築基準法をもとに一定の耐震基準を満たしています。

しかし、どのくらいの耐震性能が必要か悩む方も少なくありません。

耐震性能とは、地震に建物が耐えられる安全性の度合いです。

住宅性能表示制度や耐震診断により、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す、耐震等級が定められています。

耐震等級は、3つに分けられています。

耐震等級を取得した住宅は、等級に応じて地震保険の割引が受けられる制度があります。

各保険会社の保険プランを確認して、適用できるか判断しましょう。

5.まとめ

下関市は全国的に地震が少ない地域ですが、今後、菊川断層帯や南海トラフ巨大地震の影響を受ける可能性があります。

地震被害を最小限に抑えるには日頃の備えが不可欠です。

ハザードマップで災害リスクを把握し、避難経路や防災グッズを準備すること、住宅購入や建築時は耐震等級も確認しましょう。

災害はいつ発生するかわかりません。地域情報を確認し、防災意識を高めて行動することが自分や家族を守る最善の対策になります。

<<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>>

会社名:田中建設株式会社

部署名:経営企画部

執筆者名:大勢待 昌也

執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー

執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi

最近の投稿