Blog

スタッフブログ

2025年10月22日 / 土地

下関市のハザードマップ徹底解説 洪水・津波・土砂災害への備えと活用法

下関市は海や山、河川が多く、洪水・土砂災害・津波などの自然災害リスクが高い地域です。

災害発生時に安全に避難するためには、事前の備えが欠かせません。

今回は、下関市のハザードマップを解説し、洪水や土砂災害などの危険箇所の確認方法と、避難経路や防災対策への活用法を紹介します。

目次

1. 下関市の地形の特徴

下関市は、山口県の西部に位置し、東西が約30km・南北が約50kmに広がり、総面積は約716.28㎢(令和7年1月1日現在・国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」より参照)です。

海岸部は西に響灘や日本海、南に周防灘や瀬戸内海に面しています。

市内には瀬戸内海に続く木屋川水系と、日本海に続く粟野川水系をはじめ、22の水系があり、水域に沿った地域では肥沃な耕地が見受けられます。

市の中央部には、標高が約600mの山が連なり、平地は河川流域と海岸線沿いに見られる起伏の多い地形です。

気候は、対馬暖流の影響によって、一年中穏やかですが、冬には日本海側気候の影響を受け、風が強く寒さが厳しいでしょう。

近年は台風による災害が減少し、梅雨前線によるものが増加しています。

集中豪雨は、活動が活発な前線が山口県付近で東西に停滞したときに発生し、災害が発生しやすくなります。

過去の災害

下関市の過去の災害では、平成22年(2010年)7月の山口県下関市豪雨災害が記憶にある方もいるかもしれません。

九州に停滞していた梅雨前線が北上した影響で、7月12日~15日にかけて九州北部から山口県付近に停滞しました。

15日未明から朝にかけて下関市や隣接する美祢市を中心に1時間に50mm以上の激しい雨が降り、豊田町では1時間に72mmを観測しました。

10日~15日までの総雨量は570mmで、7月の平均降雨量の1.5倍を超える大雨でした。

豊田町、菊川町および、吉田地区を中心に土石流被害、木屋川では、洪水による多数の浸水被害が発生しました。

人的被害はありませんでしたが、土砂崩れ等により道路災害が発生し、通行止めとなった箇所が70箇所に及びました。

また、木屋川流域を中心に家屋の床上浸水被害63戸、床下浸水被害274戸の被害が報告されています。

木屋川と田部川の合流部にある菊川浄水場では、冠水被害により菊川町で2,053戸の水道が断水となりました。

2. ハザードマップとは

ハザードマップは、地形や地盤の特徴、過去の災害履歴から自然災害の発生リスクを示す地図です。

地震や洪水、土砂災害などの災害ごとに危険性を表示し、リスクの高い地域が判別できます。

ハザードマップを活用することにより、河川の氾濫や堤防の決壊による被害を最小限に抑えられるでしょう。

ハザードマップの情報は、都市計画や建築基準の策定、避難計画の立案に活用されています。

ハザードマップを参考にして災害時の避難場所や避難経路を確認することで、効果的な災害対策を立てることが可能です。

それぞれの災害が発生する可能性が高い危険箇所が表示されており、市区町村のホームページや国土交通省のポータルサイトで入手できます。

参考サイト:国土交通省のポータルサイト

3.ハザードマップでわかること

ハザードマップは災害別に提供されています。

ここでは、ハザードマップの特徴を災害別に説明します。

下関市の各災害のハザードマップは、下記になります。

■土砂災害 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/bosai/list83-299.html

■津波・洪水 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/bosai/list83-300.html

■高潮 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/bosai/list83-301.html

■内水 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/bosai/list83-302.html

■地震 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/bosai/list83-303.html

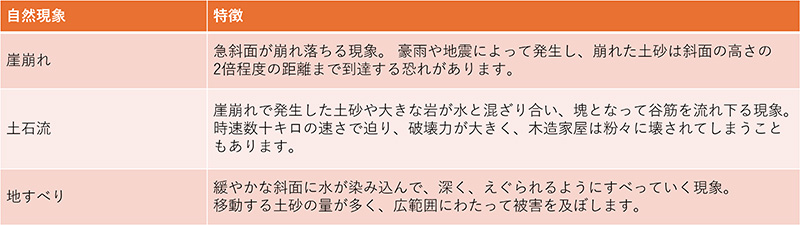

土砂災害

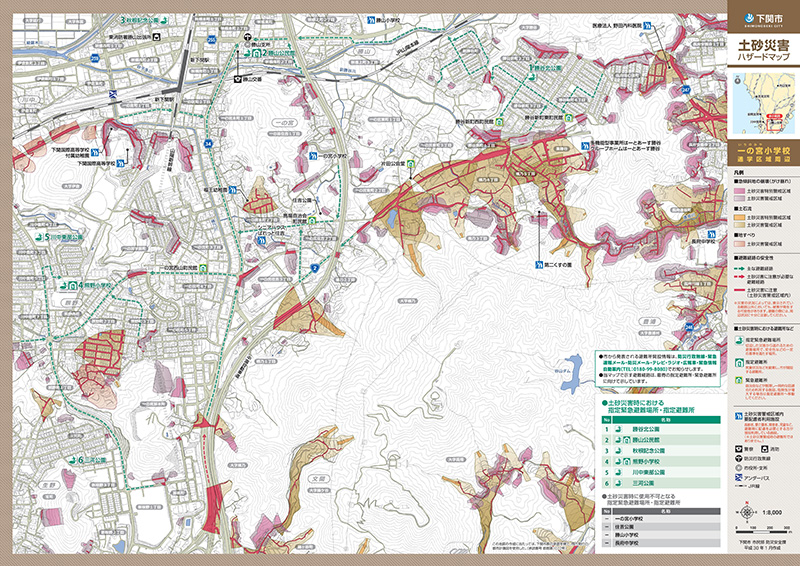

土砂災害ハザードマップは、土砂災害を引き起こす自然現象の発生リスクが高い地域を把握できます。

土砂災害は3つの自然現象が原因で発生します。

■出典:下関市 土砂災害ハザードマップ

危険リスクが高い地域は、土砂災害警戒区域(黄色)と土砂災害特別警戒区域(赤色)に色分けされています。

崖の下に住宅がある地域は土砂災害の発生リスクが高まります。

緊急避難所も記載されていますので、確認しておくと安心です。

津波・洪水

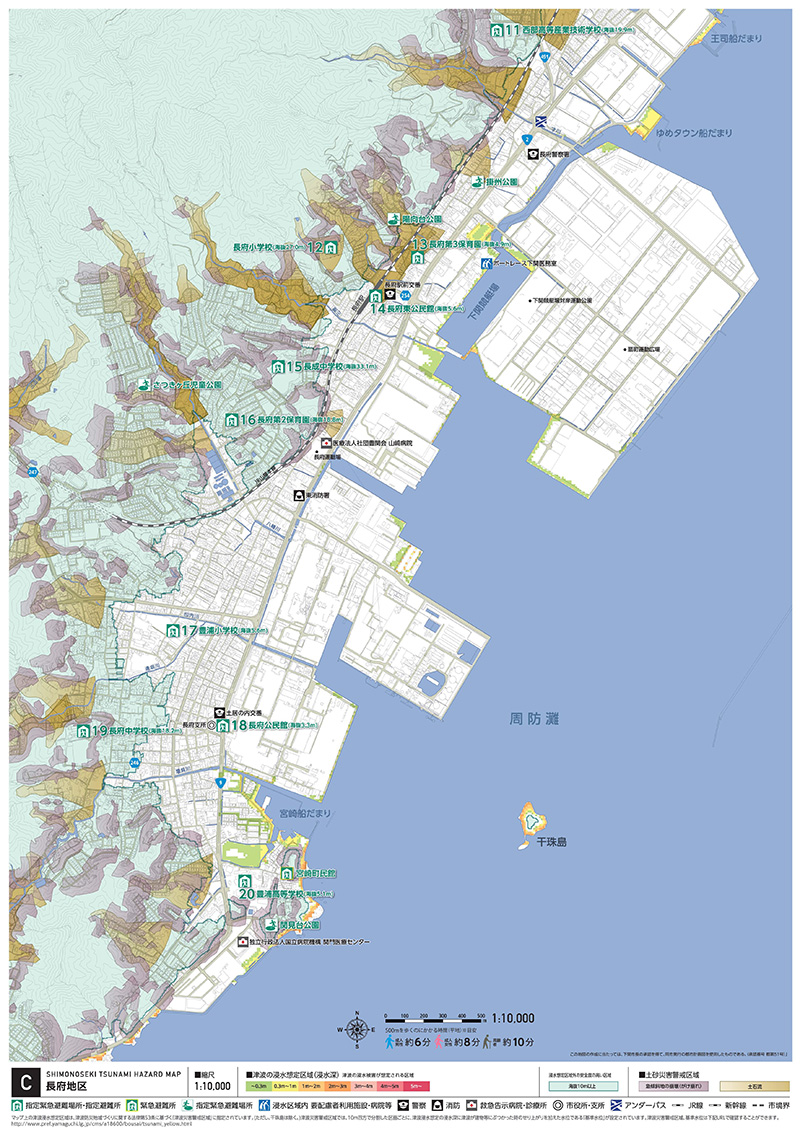

■出典:下関市 津波ハザードマップ

津波ハザードマップには、地震などの影響で起こる津波によって、浸水のリスクがある地域が記載されています。

浸水範囲や深さに加え、避難場所などの必要な事項が地図上に記載されたものです。

津波浸水想定が~0.3mの場合は薄い黄色、5~10mの場合は赤色で表示されます。

自宅周辺にどの程度の浸水の危険があるかを知ることができるので、情報を理解した上で、必要な備えを家族で話し合い、行動計画を立てておくとよいでしょう。

高潮

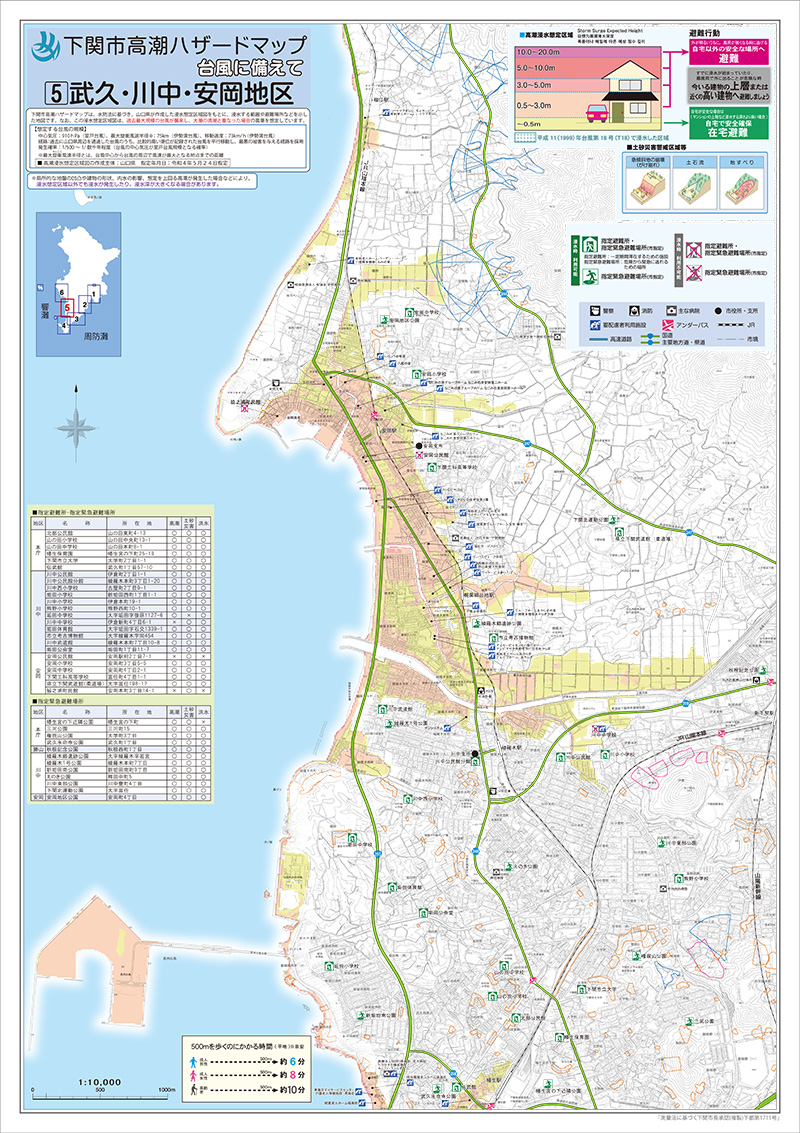

■出典:下関市 高潮ハザードマップ

高潮ハザードマップは、浸水想定区域図をもとに浸水想定区域や避難場所を示した地図です。

浸水想定区域図は過去最大規模の台風が発生し、大潮の満期と重なった場合の高潮を想定しています。

高潮とは、台風の強い低気圧により、波が高くなると同時に海面の水位が上昇することです。

海面が吸い上げられるように上昇する「吸い上げ」、海岸付近の海水面が上昇する「吹き寄せ」の2種類があります。

高潮が満潮と重なると、より海面が上昇し、大きな災害が発生しやすくなります。

屋根などの安全確認や非常持ち出し品を用意しておきましょう。

内水

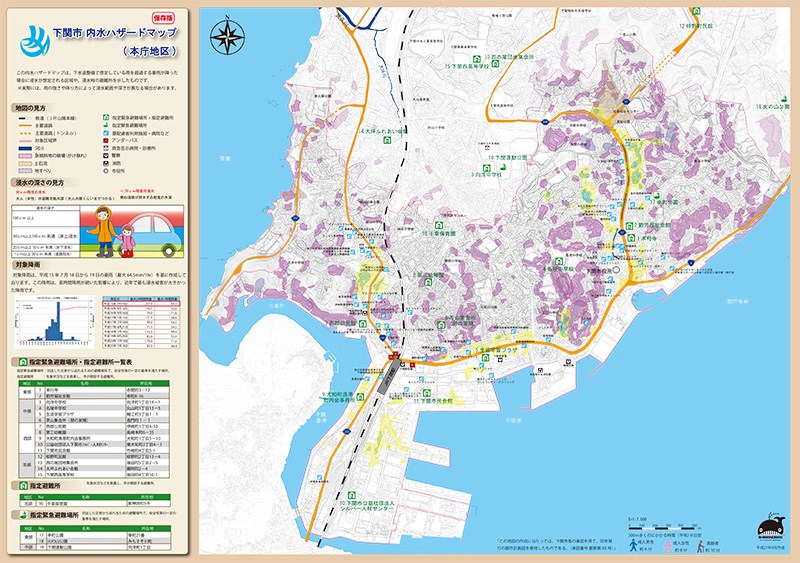

■出典:下関市 内水ハザードマップ

内水ハザードマップは、大雨時に下水道管や水路からの浸水が想定される区域や、浸水深さの情報を記載したマップです。

内水は、大雨で排水の容量を超えた場合、周囲より低い場所であれば、下水マンホールから水が噴き出し、道路の冠水や敷地の浸水が発生します。

昨今の集中豪雨では、河川の氾濫だけではなく、都市の排水機能を超えるものも多い傾向にあります。

普段から家族で自宅周辺の危険箇所や安全な避難経路を確認し、避難訓練や備蓄計画に役立てましょう。

地震

地震ハザードマップは、地盤や断層の状態から地震災害リスクを把握できます。

その地域で想定される最大震度での揺れやすさや、液状化危険度など、地震被害の情報が集められています。

地震が発生した際に活用するだけではなく、住宅の耐震化においても活用できます。

また、揺れやすさマップは、地盤の状況と想定地震の両方から地域の揺れやすさを震度で評価したものです。

住宅建築の際に、どのような地震対策を備えておくべきかの指標として利用できます。

4.ハザードマップの活用方法

ハザードマップは地域の災害リスクを把握するだけではありません。

次に、ハザードマップの活用方法を紹介します。

自分が住む場所の災害リスクを確認

ハザードマップを確認することで、自分の住む地域、会社や学校がある地域の災害リスクが把握できます。

災害リスクや地域の地形、避難経路を事前に知ることで、災害発生時に焦らず安全に避難できるでしょう。

防災は、暮らしている地域の災害リスクを各自で認識しておくことが大切です。

引越しや自宅の購入を検討する際にも、事前にハザードマップを確認して、地域の災害リスクを想定しておくことが望ましいでしょう。

避難経路を確認

ハザードマップは避難経路を決める際に役立ちます。

物が倒れる可能性が高い経路は避けましょう。

以下の場所は代表的な災害時に危険な場所です。

狭い道路、行き止まりの道路

ブロック塀、自動販売機、崖

坂道、階段、段差、側溝

家族と住宅の周辺を歩き、公園など災害時に役立つ場所や、危険なポイントをチェックしましょう。

5.しもまちアプリで防災情報を身近に

■出典:下関市「しもまちアプリ」配信開始しました

下関市では、市内の防災情報を「しもまちアプリ」で発信しています。

気象注意報・警報や地震・津波情報を提供していますので、万が一の時に安心です。

今いる場所から近い順に避難場所を表示してくれる機能もあります。

避難場所がどの災害に対応した施設かも一目でわかります。

登録方法は、アプリをダウンロードするだけで簡単です。

いつでも受信設定を変更できるので、登録しておくと災害時に迅速な情報収集が可能でしょう。

6.まとめ

下関市は起伏の多い地形と多くの水系を持ち、集中豪雨や土砂災害などの災害リスクが高い地域です。

ハザードマップは災害別に危険区域や浸水想定を可視化し、避難経路や避難場所を事前に確認するための重要なツールです。

日頃から自宅や職場周辺のリスクを把握し、家族で避難計画を共有することが安全確保に役立つでしょう。

<<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>>

会社名:田中建設株式会社

部署名:経営企画部

執筆者名:大勢待 昌也

執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー

執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi

最近の投稿